ソトマグ

毎日使うプラスチック製の水筒、その衛生面が気になったことはありませんか?

プラスチックの水筒は、その手軽さから多くの人に愛用されています。

しかし、プラスチックの水筒は体に悪い、危険だという声や、気になる発がん性の噂を耳にすることもあるでしょう。

飲み物が腐る原因となる雑菌の問題や、正しい消毒方法、熱湯を使っても良いのかという疑問。

また、水筒を選ぶ際には、ステンレスとプラスチックどっちが良いのか、それぞれのメリット・デメリットも知りたいところです。

この記事では、プラスチックの水筒にまつわる雑菌や衛生面の不安を解消し、安全で快適に使い続けるための知識を徹底的に解説します。

ポイント

- プラスチック水筒の雑菌が繁殖する原因

- 体に悪いと言われる化学物質の真実

- ステンレス製とプラスチック製の水筒の比較

- 安全に使うための正しい洗い方と消毒方法

プラスチック水筒の雑菌は大丈夫?衛生面の不安を解説

ソトマグ

- プラスチック水筒は体に悪い?噂の真相を解説

- プラスチック水筒が危険と言われる理由とは

- 気になるプラスチック水筒の発がん性の有無

- プラスチック水筒のメリット・デメリットを解説

- 水筒はステンレスとプラスチックどっちが良い?

- 安全に使うためのプラスチック水筒の選び方

プラスチック水筒は体に悪い?噂の真相を解説

ソトマグ

プラスチック水筒が体に悪いと言われる主な理由の一つに化学物質「BPA(ビスフェノールA)」の存在が挙げられます。

BPAは一部のプラスチック製品の原料として使用されてきた物質で、体内に入るとホルモンの働きを乱す可能性(内分泌かく乱作用)が指摘されています。

このため、特に乳幼児向けの製品を中心にBPAの使用を避ける動きが世界的に広まりました。

現在、市場で販売されている多くのプラスチック水筒には「BPAフリー」や「BPA不使用」といった表示があり、健康への配慮がなされています。

BPAフリー製品を選びましょう

水筒を購入する際は、トライタン(Tritan)と呼ばれる素材などで作られたBPAフリーの製品を選ぶことが安心して使用するための最初のステップです。

商品のパッケージや説明書で「BPAフリー」の表示を確認する習慣をつけましょう。

もちろん、BPAフリーであっても、熱や傷によって他の化学物質が溶け出すリスクが全くゼロになるわけではありません。

製品の耐熱温度を守り、傷がついた水筒を使い続けないといった基本的な注意も大切です。

正しく製品を選び適切に使用すれば、プラスチック水筒が直ちに体に悪影響を及ぼす心配は少ないと言えるでしょう。

「体に悪い」という漠然とした不安も、BPAという具体的なキーワードを知ることで対策が立てやすくなりますね。

まずは製品表示のチェックから始めてみてください。

プラスチック水筒が危険と言われる理由とは

ソトマグ

プラスチック水筒が「危険」と指摘される最大の理由は、目に見えない雑菌の繁殖にあります。

特に、詰め替え可能な水筒はトイレの便座以上に細菌まみれになる可能性がある、という衝撃的な研究結果も報告されているほどです。

なぜ雑菌が繁殖しやすいのでしょうか。

理由は主に2つあります。

① 口内の細菌の付着

水筒に直接口をつけて飲むことで、口の中にいる細菌がボトル内に入り込みます。

唾液や食べ物のカスが栄養源となり、細菌が爆発的に増殖する温床となってしまうのです。

特に、糖分を含むスポーツドリンクやジュースを入れた場合はさらに雑菌の増殖を加速させます。

② 素材の特性と傷

プラスチックはステンレスなどの金属に比べて表面が柔らかく、洗浄時にできる細かい傷がつきやすい素材です。

この微細な傷の中に細菌が入り込んで定着すると、通常の洗浄ではなかなか落としきれず、バイオフィルムと呼ばれる細菌の巣を形成してしまうことがあります。

皮膚感染症や肺炎の原因菌も

実際に、使い続けた水筒からは大腸菌やサルモネラ菌のほか、皮膚感染症や肺炎に関与する黄色ブドウ球菌などが検出された例もあります。

適切な手入れを怠ると、水分補給がかえって体調不良の原因になりかねません。

このように、プラスチック水筒の危険性は素材そのものよりも「使い方」と「手入れの方法」に大きく左右されるのです。

毎日の洗浄と定期的な消毒を徹底することが危険を回避する上で最も重要と言えます。

気になるプラスチック水筒の発がん性の有無

ソトマグ

プラスチック水筒と「発がん性」を結びつけて語られる際も、やはり化学物質BPA(ビスフェノールA)が主な論点となります。

過去の研究で、BPAへの長期的な曝露が一部のがんのリスクを高める可能性を示唆する動物実験の結果が報告されたことから、このような懸念が広まりました。

公的機関の見解

ただし、ヒトの健康への影響についてはまだ科学的なコンセンサスが得られていないのが現状です。

例えば、日本の厚生労働省や米国のFDA(食品医薬品局)などの公的機関は、現在の一般的な食事を通じたBPAの摂取量では健康への懸念は低いとの見解を示しています。

前述の通り、現在では消費者の安全志向の高まりを受け、市場に出回っている水筒の多くがBPAフリー製品へと移行しています。

BPAを含まない素材(例:トライタン、ポリプロピレンなど)で作られた水筒を選んでいれば、BPA由来の発がん性リスクについては過度に心配する必要はないでしょう。

むしろ、発がん性という言葉に惑わされるよりも、日常的な雑菌の繁殖を防ぎ、清潔な状態を保つことの方が健康を守る上ではるかに現実的で重要な対策となります。

化学物質のリスクを正しく理解し、信頼できる製品を選んだ上で、日々の衛生管理を徹底しましょう。

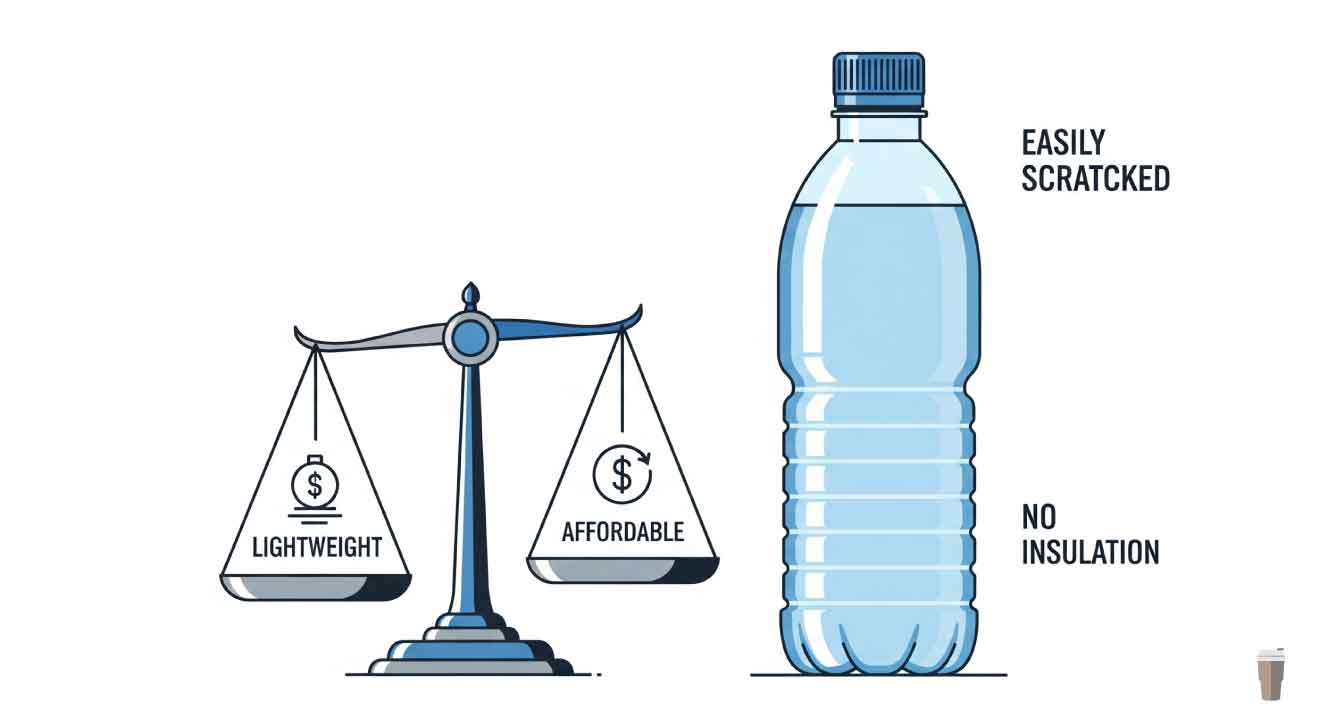

プラスチック水筒のメリット・デメリットを解説

ソトマグ

プラスチック水筒を選ぶべきか悩んだとき、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことが大切です。

利便性と注意点の両方を知ることで、ご自身のライフスタイルに合った最適な水筒を見つけることができます。

| 項目 | メリット(良い点) | デメリット(注意点) |

|---|---|---|

| 軽さと携帯性 | 非常に軽量で、通勤・通学やアウトドアなど、荷物を軽くしたい場面で持ち運びに便利です。 | 衝撃に弱く、落としたりぶつけたりすると割れやヒビが入りやすいです。 |

| 価格 | ステンレス製に比べて安価な製品が多く、手軽に購入できます。 | 耐久性が低いため、買い替えの頻度が高くなる可能性があります。 |

| デザイン | 透明で中身が見えたり、プリント加工がしやすかったりと、デザインやカラーのバリエーションが豊富です。 | 表面に傷がつきやすく、使い込むと見た目が損なわれがちです。 |

| 衛生面 | 錆びる心配がありません。 | 細かい傷に雑菌がたまりやすく、飲み物の匂いも移りやすいです。 |

| 機能性 | BPAフリーなど、安全に配慮した製品も多くあります。 | 保冷・保温機能はほとんど期待できません。夏場はぬるくなりやすいです。 |

このように、プラスチック水筒は「軽さ・安さ・デザイン性」を重視する方には最適な選択肢です。

一方で、「耐久性・衛生管理・保冷保温」を求める場合は、デメリットを理解した上で慎重に選ぶ必要があります。

水筒はステンレスとプラスチックどっちが良い?

ソトマグ

「結局、ステンレスとプラスチック、どっちの水筒を選べば良いの?」という疑問は多くの方が抱くものです。

どちらか一方が絶対的に優れているわけではなく、使用目的や重視するポイントによって最適な選択は異なります。

ここでは、それぞれの特徴を比較し、どのような人におすすめかをまとめました。

ステンレス製水筒がおすすめな人

- 保冷・保温機能を重視する人:真空断熱構造により、飲み物の温度を長時間キープできます。夏は冷たく、冬は温かく飲みたい場合に最適です。

- 耐久性を求める人:丈夫で傷がつきにくく、へこむことはあっても簡単には割れません。長く愛用したい方に向いています。

- 衛生面を気にする人:表面が硬く滑らかなため、傷がつきにくく雑菌が繁殖しにくいとされています。匂い移りも少ないです。

プラスチック製水筒がおすすめな人

- 軽さと持ち運びやすさを最優先する人:ジムでのトレーニングやランニング、お子様の通園・通学など、とにかく荷物を軽くしたい場面で活躍します。

- コストを抑えたい人:比較的安価なため、気軽に購入できます。いくつか揃えて用途によって使い分けたい方にもおすすめです。

- デザインを楽しみたい人:透明なボトルでフレーバーウォーターを楽しんだり、好きなキャラクターのデザインを選んだりと、見た目にこだわりたい方にぴったりです。

結論として、飲み物の温度を保ち、長く衛生的に使いたいならステンレス製、手軽さや携帯性、価格を重視するならプラスチック製が適していると言えます。

両方のメリットを活かし、シーンによって使い分けるのも賢い方法です。

安全に使うためのプラスチック水筒の選び方

ソトマグ

プラスチック水筒を安全に、そして快適に使い続けるためには、購入時の「選び方」が非常に重要です。

以下の3つのポイントをチェックして自分に合った製品を見つけましょう。

1. 素材の安全性を確認する(BPAフリー)

最も重要なポイントは、「BPAフリー」の表示がある製品を選ぶことです。

BPAは健康への影響が懸念されている化学物質です。

特に、温かい飲み物を入れる可能性がある場合や、お子様が使用する場合はこの表示を必ず確認してください。

透明度が高く丈夫な「トライタン」樹脂を使用した製品は、BPAフリーの代表格です。

2. 洗いやすい形状を選ぶ

雑菌の繁殖を防ぐ基本は、隅々までしっかり洗えることです。

そのため、飲み口(口径)が広く、手が底まで届くようなシンプルな構造の水筒を選びましょう。

複雑な構造のキャップや、細くて洗いにくいストローが付いているタイプは汚れが残りやすいため注意が必要です。

パーツが少なく、すべて分解して洗えるかどうかも重要なチェック項目です。

食洗機に対応している製品であれば、お手入れの手間をさらに省くことができます。

3. 飲み口のタイプで選ぶ

ある調査では、水筒の形状によって細菌の数が大きく異なることが示されています。

- ストロー付きタイプ:比較的、細菌の数が少ない傾向にあり、安全性が高いとされています。

- スライドトップ式:指で開閉する部分に細菌が付きやすく、最も繁殖しやすいタイプとされています。

- スクリューキャップ式:構造がシンプルで洗いやすいものが多いです。

これらのポイントを総合的に考え「BPAフリーで広口、かつ構造がシンプルなもの」を選ぶことが、安全なプラスチック水筒選びの基本と言えるでしょう。

プラスチック水筒の雑菌を防ぐ!正しいお手入れ方法

ソトマグ

- プラスチック水筒の中身は腐る?原因と対策

- 雑菌を繁殖させない洗い方の基本

- 効果的なプラスチック水筒の消毒方法と頻度

- プラスチック水筒に熱湯を入れても大丈夫?

プラスチック水筒の中身は腐る?原因と対策

ソトマグ

「水筒に入れておいたお茶が、夕方には変な味になった」という経験はありませんか?

これは、水筒の中身が「腐った」状態です。

しかし、厳密には水やお茶そのものが腐るわけではありません。

原因は、外部から侵入・付着した雑菌の繁殖です。

飲み物が腐るメカニズム

水筒内の飲み物が腐るプロセスは以下の通りです。

- 雑菌の侵入:口飲みすることで唾液中の細菌が、また手で触れることで手指の細菌が水筒内に入ります。

- 栄養分の存在:唾液に含まれる糖分や、お茶・ジュースの成分が細菌の栄養源となります。

- 温度の上昇:保冷機能のないプラスチック水筒は外気温の影響を受けやすく、特に夏場は細菌が最も繁殖しやすい30℃~40℃になりがちです。

これらの条件が揃うことで、細菌が爆発的に増殖し、飲み物を変質させて不快な味や臭いを発生させるのです。

腐らせないための対策

- できるだけ早く飲み切る:特に夏場は、作った飲み物を長時間持ち歩かないようにしましょう。

- 糖分の多い飲み物を避ける:ジュースやスポーツドリンクは雑菌の温床です。入れる場合は特に早めに飲み切り、すぐに洗浄してください。水が最も安全です。

- 口飲みを避ける:可能であれば、コップに移して飲むことで、唾液の混入を最小限に抑えられます。

飲み物が腐るのを防ぐには、「雑菌を入れない・増やさない」という意識が何よりも大切です。

そして、使用後はすぐに洗浄する習慣を徹底しましょう。

雑菌を繁殖させない洗い方の基本

ソトマグ

プラスチック水筒を清潔に保つための基本は、「使用後すぐに洗う」ことです。

飲み残しを放置すると、わずかな時間でも雑菌は繁殖を始めます。

毎日の正しいお手入れで、雑菌の温床化を防ぎましょう。

基本的な洗い方の手順は以下の通りです。

STEP1: パーツをすべて分解する

まず、ボトル本体、フタ、パッキンなど、外せるパーツはすべて分解します。

特にフタの溝やパッキンは汚れが溜まりやすく、カビの原因にもなるため、必ず毎回外して洗いましょう。

STEP2: 食器用中性洗剤で洗う

スポンジに食器用中性洗剤をつけ、各パーツを丁寧に洗います。

ボトル本体の底や側面は、柄付きのスポンジを使うと隅々までしっかりと洗えます。

硬いタワシはNG!

研磨剤入りのスポンジや金属タワシはプラスチックの表面に細かい傷をつけてしまい、かえって雑菌が繁殖する原因になります。

必ず柔らかいスポンジを使用してください。

STEP3: よくすすぎ、完全に乾燥させる

洗剤が残らないように、流水で十分にすすぎます。

洗浄後、最も重要なのが「完全な乾燥」です。

水分が残っていると、そこからまた雑菌が繁殖してしまいます。

清潔な布巾で水気を拭き取った後、風通しの良い場所で各パーツをバラバラにしたまま、完全に乾かしてください。

面倒に感じるかもしれませんが、この毎日のひと手間が、水筒を安全に使い続けるための鍵です。

「洗って、乾かす」までをワンセットとして習慣づけましょう!

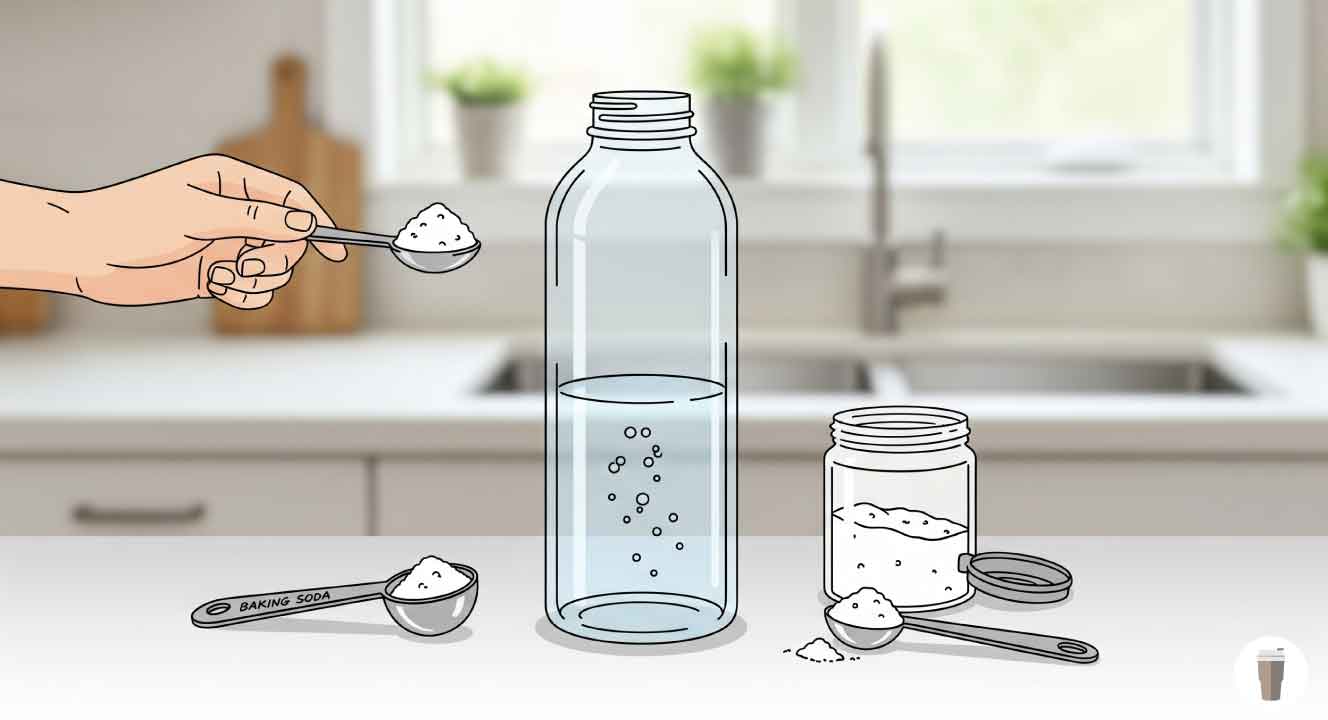

効果的なプラスチック水筒の消毒方法と頻度

ソトマグ

毎日の洗浄に加えて、定期的な消毒(除菌)を行うことで水筒をさらに衛生的に保つことができます。

特に、茶渋などの着色汚れや、なんとなく感じる嫌な臭いが気になり始めたらそれは消毒のサインです。

プラスチック水筒の消毒には、「酸素系漂白剤」の使用がおすすめです。

酸素系漂白剤を使った消毒手順

- 溶液を作る:洗い桶などに、製品の表示に従った分量の酸素系漂白剤をぬるま湯(40℃~50℃)で溶かします。

- つけ置きする:分解した水筒の各パーツを溶液に沈め、30分程度つけ置きします。汚れがひどい場合は、少し時間を長くすると効果的です。

- 十分にすすぐ:つけ置き後、パーツを取り出して流水で漂白剤の成分が残らないよう、念入りにすすぎます。

- 完全に乾燥させる:洗浄の基本と同様、風通しの良い場所でしっかりと乾かします。

塩素系漂白剤は使える?

塩素系漂白剤は強力な殺菌効果がありますが、プラスチックの種類によっては素材を傷めたり、独特の臭いが残ったりすることがあります。

使用する際は、必ず水筒の取扱説明書で塩素系漂白剤の使用が可能かを確認してください。

基本的には、素材へのダメージが少ない酸素系漂白剤が推奨されます。

消毒の頻度は週に1回程度が目安です。

毎日使うものだからこそ、定期的なスペシャルケアで雑菌をリセットし、安心して使える状態をキープしましょう。

プラスチック水筒に熱湯を入れても大丈夫?

ソトマグ

プラスチック水筒の消毒方法として「熱湯消毒」を考える方もいるかもしれませんが、これは基本的には避けるべきです。

多くのプラスチックは熱に弱く、熱湯を注ぐことで様々な問題を引き起こす可能性があります。

熱湯によるリスク

- 変形や破損:製品の耐熱温度を超えたお湯を入れると、水筒が変形したり、ヒビが入ったりする原因になります。

- 化学物質の溶出:高温によって、素材に含まれる微量の化学物質が溶け出しやすくなる可能性が指摘されています。

- 火傷の危険:保冷・保温機能のないプラスチック容器は、熱が直接外側に伝わります。熱湯を入れたボトルを持つと、火傷をする危険があり非常にです。

必ず「耐熱温度」を確認しましょう

プラスチック製品には、必ず「耐熱温度」が表示されています。

例えば「耐熱温度100℃」と書かれていれば、沸騰した直後のお湯は避けるべきです。

熱湯消毒をしたい場合はこの耐熱温度を厳守し、少し冷ましたお湯を使うなどの工夫が必要ですが、安全性を考慮すると、前述した酸素系漂白剤による消毒の方が確実でおすすめです。

温かい飲み物を入れたい場合も同様です。

製品の耐熱温度を確認し、その範囲内の温度の飲み物を入れるようにしてください。

特に記載がない限り、プラスチック水筒への熱湯の使用は避けるのが賢明です。

正しいケアでプラスチック水筒の雑菌は防げる

ソトマグ

ポイント

- プラスチック水筒の雑菌は口飲みや手で触れることで侵入する

- 細かい傷や飲み物の糖分が雑菌繁殖の原因になる

- 健康への影響が懸念されるBPAを含まない製品を選ぶ

- BPAフリーの表示があるか購入時に確認する

- 軽くて安価、デザインが豊富なのがプラスチックのメリット

- 保冷保温機能がなく、傷や匂いが付きやすいのがデメリット

- 温度を保ちたいならステンレス製、手軽さならプラスチック製がおすすめ

- 水筒を選ぶ際は口が広く洗いやすい形状のものが良い

- 使用後はすぐに全てのパーツを分解して洗うのが基本

- 洗浄には柔らかいスポンジと中性洗剤を使用する

- 洗浄後は雑菌防止のために完全に乾燥させることが最も重要

- 週に1回程度、酸素系漂白剤でつけ置き消毒すると衛生的

- 熱湯は変形や化学物質溶出のリスクがあるため使用を避ける

- 製品に表示されている耐熱温度を必ず確認し守る

- 正しい知識と毎日の手入れでプラスチック水筒は安全に使える

プラスチック水筒の雑菌や健康への影響についての疑問や不安は解消されたでしょうか。

大切なのは、素材のリスクを理解し、正しいお手入れを習慣にすることです。

BPAフリー製品を選び、使用後は毎日欠かさず分解洗浄、そして完全に乾燥させる。

このシンプルな一手間が、雑菌の繁殖を防ぐ最も効果的な方法です。

さらに週一回の酸素系漂白剤での消毒を加えれば、衛生面の心配はほとんどなくなるでしょう。

軽くて便利な水筒の魅力を最大限に活かすため、ぜひこの記事で得た知識を実践し、安心で快適なマイボトル生活を送ってください。