ソトマグ

毎日使う水筒、清潔に保てていますか。

丁寧に洗っているつもりでも、いつの間にか茶渋やコーヒーの汚れ、嫌な匂いが付着していることがあります。

特にステンレス水筒の場合、重曹でのお手入れに不安を感じる方もいるかもしれません。

また、水筒に発生したカビ取りや頑固な水垢の除去に、重曹が本当に効果的なのか疑問に思うこともあるでしょう。

この記事では、水筒の重曹つけおきに関するあらゆる疑問に答えます。

茶渋やコーヒー汚れ、気になる匂い消しへの効果はもちろん、カビ取りや水垢へのアプローチについても詳しく解説します。

さらに、つけおきだけでなく、振るだけで水筒を洗う手軽な方法も紹介しますので、日々のメンテナンスの参考にしてください。

ポイント

-

重曹が水筒のどのような汚れに効果的か分かる

-

正しい重曹つけおきの具体的な手順と注意点が学べる

-

クエン酸との使い分けで頑固な汚れにも対応できる

-

ステンレス製など水筒の種類別の洗い方が理解できる

水筒の重曹つけおきで落とせる汚れの種類

ソトマグ

-

水筒の茶渋は重曹で簡単に落とせる

-

水筒のコーヒー汚れも重曹ですっきり

-

水筒の嫌な匂い消しにも重曹が活躍

-

水筒の水垢汚れに対する重曹の効果

-

水筒のカビ取りに重曹は使えるのか

-

つけおき以外に振るだけで水筒を洗う方法

水筒の茶渋は重曹で簡単に落とせる

ソトマグ

水筒の内部に付着する頑固な茶渋は、重曹を使うことで簡単にきれいにできます。

なぜなら、重曹(炭酸水素ナトリウム)は水に溶けると弱アルカリ性の性質を持つためです。

お茶に含まれるカテキンなどが原因で発生する茶渋は酸性の汚れであり、アルカリ性の重曹がこの酸を中和し、汚れを浮かせて落としやすくする働きがあります。

具体的な方法としては、水筒に40~50℃程度のぬるま湯を入れ、500mlあたり小さじ1~2杯の重曹を溶かします。

そのまま数時間から一晩つけ置きし、時間が経ったらお湯を捨てて、水でよくすすぐだけです。

このとき、重曹の研磨作用で水筒の内部を傷つけないよう、スポンジなどでゴシゴシこすらないことが大切です。

つけ置き洗いであれば、ブラシが届きにくい水筒の底や側面の汚れにも洗浄成分が行き渡り、手間をかけずに茶渋をきれいに除去できます。

日々の洗浄では落としきれない蓄積した茶渋には、週に1回程度の重曹つけおきが効果的です。

水筒のコーヒー汚れも重曹ですっきり

ソトマグ

コーヒーを水筒で持ち運ぶ方に共通の悩みである、茶色い着色汚れも重曹で解決できます。

コーヒーによる汚れも茶渋と同様に酸性の性質を持っているため、弱アルカリ性の重曹が汚れを中和し、分解する効果を発揮します。

お手入れの方法は茶渋の場合と全く同じです。

ぬるま湯に重曹を溶かした溶液を水筒に満たし、30分から1時間ほど放置します。

汚れが特にひどい場合は、一晩つけ置きするとより効果が高まります。

つけ置き後は、洗浄成分が残らないように、ぬるま湯や水で念入りにすすぎ、しっかりと乾燥させてください。

コーヒーの汚れは放置すると層になって固着し、落としにくくなる傾向があります。

そのため、汚れが気になり始めたら早めに重曹でケアすることが、水筒を長く清潔に使うための鍵となります。

また、重曹には消臭効果もあるため、コーヒーの香りが水筒に残り、次に違う飲み物を入れる際に味が混ざってしまうといった悩みも同時に解消してくれます。

水筒の嫌な匂い消しにも重曹が活躍

ソトマグ

水筒を使い続けていると、飲み物の匂いが移ってしまったり、雑菌の繁殖によって嫌な匂いが発生したりすることがあります。

このような不快な匂いに対しても、重曹は優れた消臭効果を発揮します。

重曹が匂いを消す仕組みは、主に2つあります。

一つは、酸性の匂い成分をアルカリ性で中和する化学的な消臭作用です。

生乾きのような雑菌による匂いの多くは酸性であるため、重曹が効果的に働きます。

もう一つは、匂いの分子そのものを吸着する物理的な作用です。

使い方は、他の汚れ落としと同じく、ぬるま湯に重曹を溶かしてつけ置きするだけです。

これにより、匂いの原因となっている雑菌や汚れを除去しながら、匂い成分そのものを中和・吸着できます。

特に蓋のパッキン部分は匂いが残りやすい箇所なので、本体とは別に、重曹を溶かした容器でつけ置き洗いするのがおすすめです。

匂いが取れた後も、洗浄後はしっかりとすすぎ、完全に乾燥させることが大切です。

水分が残っていると、新たな雑菌繁殖の原因となり、再び匂いが発生する可能性があります。

水筒の水垢汚れに対する重曹の効果

ソトマグ

水筒の内部に見られる白い斑点やザラザラした汚れは、主に水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル成分が固まった「水垢」です。

この水垢はアルカリ性の汚れに分類されます。

前述の通り重曹は弱アルカリ性であるため、同じアルカリ性の水垢汚れに対しては、酸性の汚れを落とすときのような中和作用は期待できません。

したがって、重曹だけで頑固に固着した水垢を完全に溶かして落とすのは難しいと考えられます。

ただし、重曹には穏やかな研磨作用があるため、ごく初期の軽い水垢であれば、柔らかいスポンジに重曹ペーストをつけて優しくこすることで、物理的に削り落とせる場合があります。

しかし、強くこすると水筒の内部コーティングを傷つけるリスクがあるため推奨される方法ではありません。

水垢を効果的に落としたい場合は、酸性の性質を持つクエン酸を使用するのが最も適しています。

アルカリ性の水垢は酸性のクエン酸によって中和され、分解されるため、簡単につけ置きで除去できます。

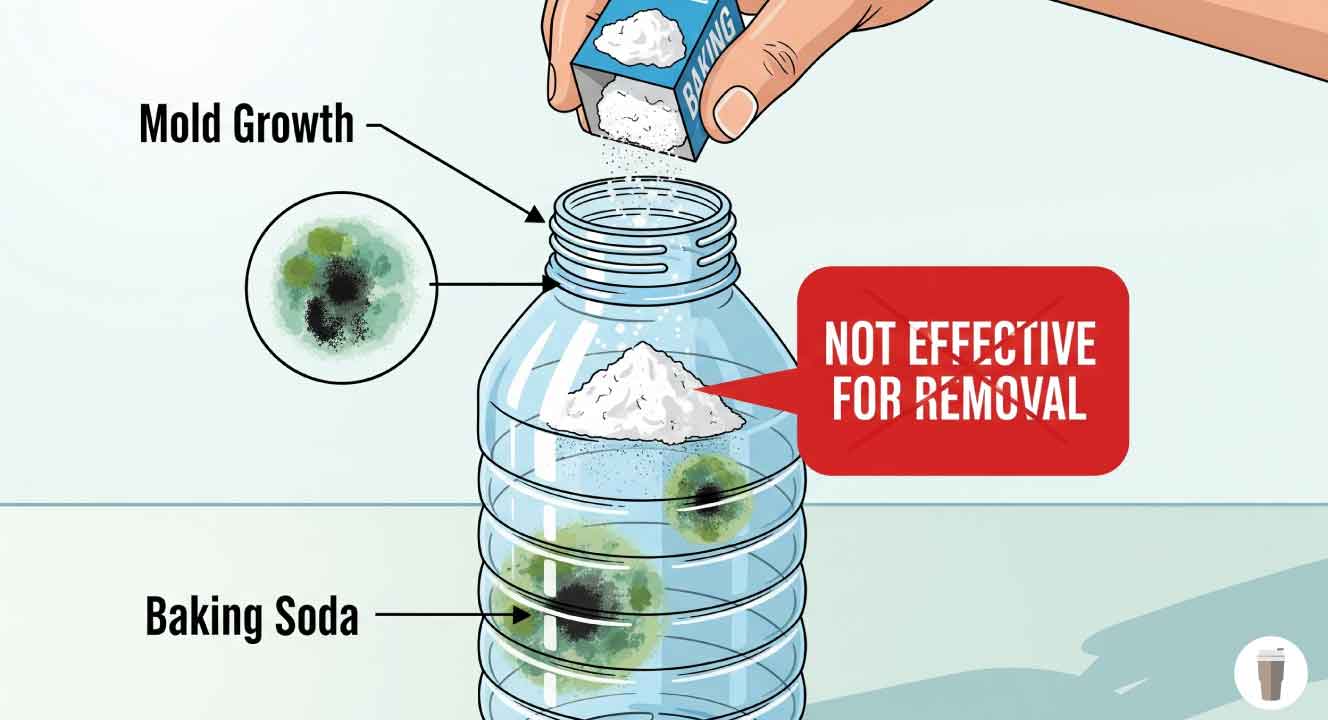

水筒のカビ取りに重曹は使えるのか

ソトマグ

水筒のパッキンや蓋の溝など、湿気が溜まりやすい場所には黒い点々としたカビが発生することがあります。

重曹には静菌作用(菌の増殖を抑える効果)があるとされていますが、残念ながら、すでに発生してしまった黒カビの色素を分解し、漂白するほどの強力な殺菌・漂白効果はありません。

そのため、重曹はカビの予防や、ごく初期段階の目に見えないカビ菌の増殖を抑える目的で使用するのが適していると言えます。

定期的な重曹でのつけ置き洗いは、カビが好む酸性の汚れを取り除くことにもつながるため、カビの発生しにくい環境を維持するのに役立ちます。

もし黒カビがはっきりと発生してしまった場合は、重曹だけでの対処は困難です。

この場合は、酸素系漂白剤の使用を検討するのが良いでしょう。

酸素系漂白剤は、酸化作用によってカビの色素を分解し、除菌する効果があります。

ただし、塩素系漂白剤は水筒の金属を傷める可能性があるため、必ず「酸素系」のものを選ぶようにしてください。

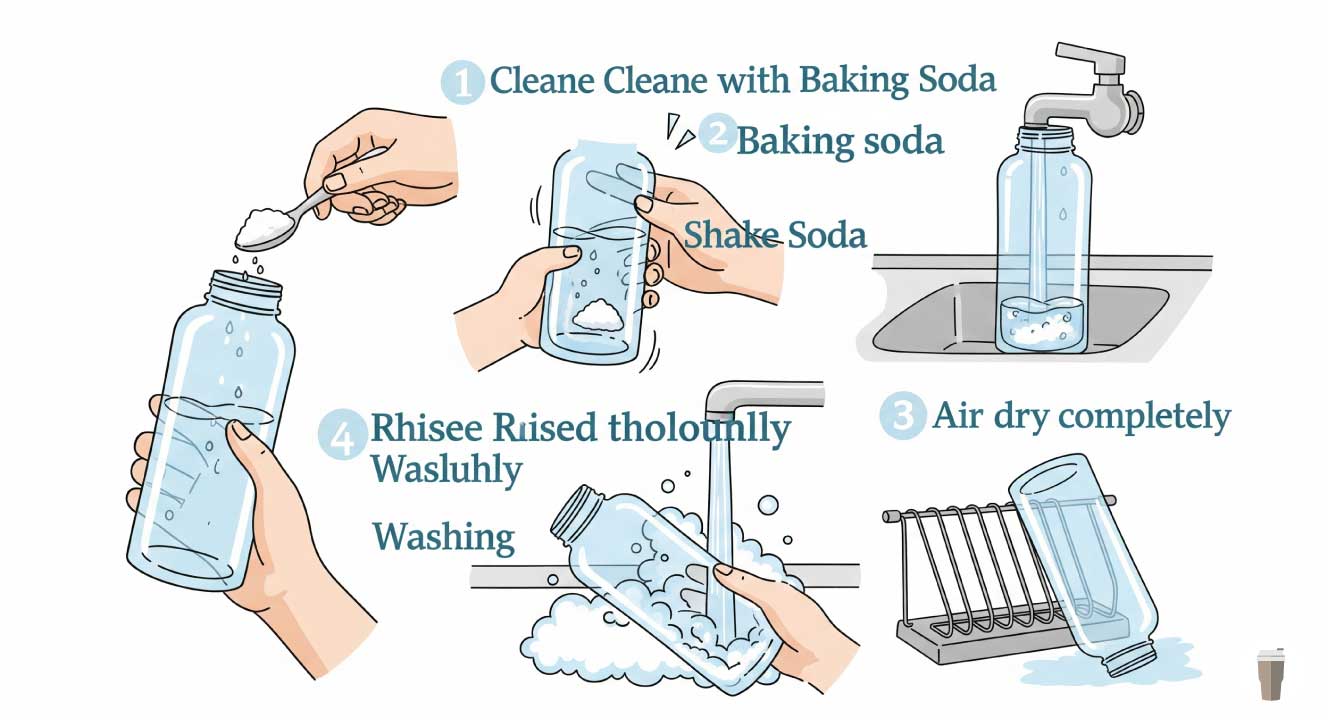

つけおき以外に振るだけで水筒を洗う方法

ソトマグ

時間がない時や、つけ置きするほどではない軽い汚れを手早くきれいにしたい場合に、振るだけで水筒を洗う簡単な方法があります。

この方法には、カットしたメラミンスポンジを使用します。

まず、メラミンスポンジを1cm角程度の大きさにいくつかカットします。

次に、カットしたスポンジを5~10個ほど水筒の中に入れ、スポンジが浸る程度の少量の水を加えます。

水を入れすぎると洗浄効果が落ちるので注意が必要です。

その後、水筒にしっかりと蓋をして、30秒以上よく振ります。

水筒の中でスポンジが動き回り、研磨作用によって内側の茶渋や汚れをこすり落としてくれます。

洗い終わったら、中のスポンジと水を捨て、水筒の内部をきれいな水でよくすすいで完了です。

この方法は、つけ置き時間が不要で非常に手軽ですが、注意点もあります。

メラミンスポンジは研磨して汚れを落とすため、水筒の内部にフッ素コーティングなどが施されている場合は、コーティングを傷つけたり剥がしたりする可能性があります。

使用する前には、お持ちの水筒の取扱説明書を確認することが大切です。

正しい水筒の重曹つけおき方法と注意点

ソトマグ

-

ステンレス水筒に重曹は使用可能?

-

つけおきの基本的な手順と放置時間

-

重曹で水筒を洗う際の注意点

-

クエン酸との汚れ別の使い分け方

-

水筒の重曹つけおきで清潔を保とう

ステンレス水筒に重曹は使用可能?

ソトマグ

結論から言うと、ほとんどのステンレス製の水筒に重曹は使用可能です。

ステンレスは比較的アルカリ性に強い素材であるため、重曹の弱アルカリ性で錆びたり変質したりする心配はほとんどありません。

そのため、茶渋やコーヒー汚れ、匂い取りを目的としたつけ置き洗いに安心して利用できます。

ただし、いくつか注意すべき点が存在します。

アルミ製の水筒には使用しない

まず、アルミ製の水筒には重曹を使用しないでください。

アルミニウムはアルカリ性に弱く、重曹に触れると表面の保護膜が剥がれて黒く変色したり、腐食したりする原因となります。

内部を強くこすらない

前述の通り、重曹には研磨作用があります。

粉末のままやペースト状にして強くこすると、ステンレスの表面に細かい傷がつく可能性があります。

傷がつくと、そこに汚れや雑菌が溜まりやすくなるため、つけ置き洗いを基本とし、こすり洗いは避けましょう。

メーカーの推奨を確認する

水筒のメーカーによっては、独自のコーティングなどを理由に、重曹の使用を推奨していない場合があります。

例えば、象印マホービン株式会社の公式サイトでは、研磨効果があることから重曹の使用を推奨しない旨が記載されています。

お手入れの前には、一度お持ちの水筒の取扱説明書を確認することをおすすめします。

これらの点に注意すれば、ステンレス水筒の洗浄に重曹を安全かつ効果的に活用できます。

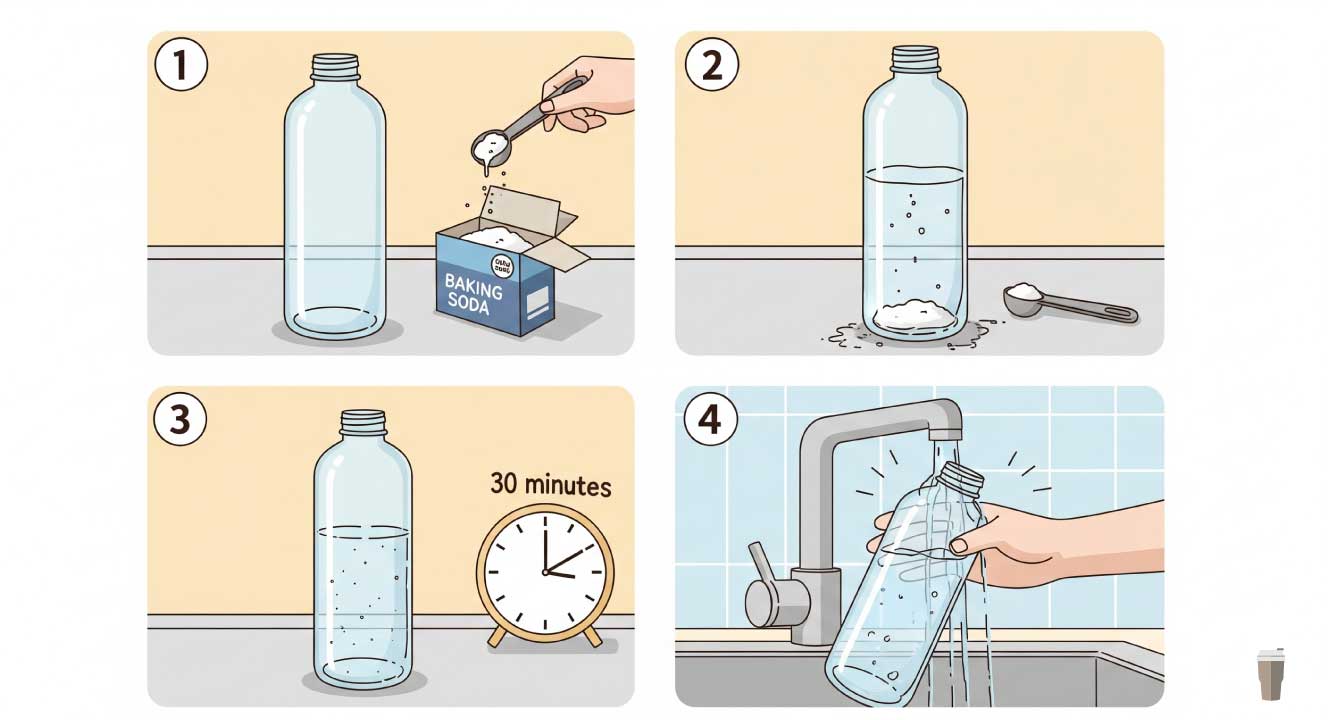

つけおきの基本的な手順と放置時間

ソトマグ

重曹を使った水筒のつけおき洗いは、誰でも簡単に実践できます。

正しい手順と時間を守ることで、洗浄効果を最大限に引き出すことができます。

準備するもの

-

重曹(食用のものがより安心ですが、掃除用でも問題ありません)

-

ぬるま湯(40~50℃)

-

水筒本体、蓋、パッキンなどをつけ置きできる容器(蓋・パッキン用)

基本的な手順

-

重曹水を作る : まず、洗浄液を作ります。基本の割合は、500mlのぬるま湯に対して重曹を小さじ1~2杯(約5g~10g)です。水筒の容量に合わせて量を調整してください。スプーンなどでよくかき混ぜ、重曹をしっかりと溶かします。冷水よりもぬるま湯を使う方が、重曹が溶けやすく洗浄効果も高まります。

-

水筒本体のつけ置き : 作成した重曹水を、水筒本体に満たします。汚れが全体に行き渡るように、口元までしっかりと注ぎましょう。

-

パーツ類のつけ置き : 蓋やパッキンなどの細かいパーツは、本体とは別の容器に入れ、同じように作った重曹水に浸します。パーツ類は汚れや匂いが溜まりやすいので、忘れずに分解してつけ置きすることが大切です。

-

放置する : 汚れの程度に応じて、数時間から一晩(6~8時間程度)放置します。軽い汚れであれば30分~1時間程度でも効果が見られます。

-

すすぎと乾燥 : つけ置きが終わったら、重曹水を捨て、水筒本体とパーツ類を流水でよくすすぎます。重曹の成分が残らないように、ぬめりがなくなるまで念入りに洗い流してください。すすぎ終わったら、水気を切り、風通しの良い場所で完全に乾燥させます。

この手順を守ることで、安全かつ効果的に水筒の汚れをリセットすることが可能です。

重曹で水筒を洗う際の注意点

ソトマグ

重曹は自然由来で便利な洗浄剤ですが、水筒に使用する際にはいくつかの注意点があります。

これらを守らないと、水筒を傷めたり、十分な効果が得られなかったりする可能性があります。

-

ゴシゴシこすらない : 重曹は粒子が細かく、研磨剤としての側面も持ち合わせています。つけ置き後に残った汚れが気になっても、たわしや硬いスポンジでこするのは避けましょう。水筒内部のコーティングを剥がしたり、ステンレス表面に細かい傷をつけたりする原因になります。傷はサビや雑菌の温床となるため、洗浄はつけ置きを基本とし、優しくすすぐだけにしてください。

-

アルミ製水筒には使用不可 : 繰り返しになりますが、アルカリ性に弱いアルミ製の水筒に重曹は使用できません。黒ずみや腐食の原因となるため、お持ちの水筒の素材を必ず確認しましょう。

-

パッキンの長時間のつけ置きは避ける : シリコンゴムなどでできたパッキンは、長時間アルカリ性の液体に浸しておくと、素材が劣化して弾力性を失ったり、伸びてしまったりする可能性があります。パッキンのつけ置きは、数時間程度に留めるのが賢明です。

-

すすぎは念入りに : 重曹の成分が水筒内に残っていると、次に飲み物を入れた際に味が変わってしまったり、乾燥後に白い粉が浮き出てきたりすることがあります。ぬめりが完全になくなるまで、流水でしっかりとすすぎましょう。

-

塩素系漂白剤と混ぜない : 「まぜるな危険」の表示がある塩素系漂白剤と重曹を混ぜると、化学反応が起こる可能性があります。洗浄効果を高めようと他の洗剤と併用する場合は、成分をよく確認することが不可欠です。

これらの注意点を守り、正しく重曹を活用することで、水筒を傷めることなく清潔に保てます。

クエン酸との汚れ別の使い分け方

ソトマグ

水筒の汚れを効率的に落とすためには、汚れの性質を理解し、洗浄剤を使い分けることが鍵となります。

弱アルカリ性の「重曹」と、酸性の「クエン酸」は、それぞれ得意な汚れが異なります。

以下の表を参考に、汚れの種類に応じて最適な洗浄剤を選んでください。

| 汚れの種類 | 汚れの性質 | おすすめの洗浄剤 | 働き |

| 茶渋・コーヒーの着色汚れ | 酸性 | 重曹 | アルカリ性で酸性の汚れを中和・分解する |

| 飲み物の匂い・ぬめり | 酸性 | 重曹 | 匂い成分を中和・吸着し、雑菌の元となる汚れを除去する |

| 白い斑点・ザラザラ(水垢) | アルカリ性 | クエン酸 | 酸性でアルカリ性の水垢(ミネラル分)を中和・分解する |

| 赤茶色の斑点(もらいサビ) | アルカリ性 | クエン酸 | 水に含まれる鉄分が付着したサビを溶かして落とす |

このように、茶渋やコーヒー、匂いといった有機的な汚れには「重曹」が効果的です。

一方で、水道水のミネラルが固まった水垢や、鉄分によるもらいサビといった無機的な汚れには「クエン酸」が適しています。

両方とも人体に無害な成分なので、安心して使用できます。

例えば、「今週は重曹で茶渋を落とし、来週はクエン酸で水垢を予防する」といった形で、定期的に両方を使い分けることで、水筒を常に新品のような清潔な状態に保つことが可能です。

水筒の重曹つけおきで清潔を保とう

ソトマグ

この記事では、水筒の重曹つけおきに関する様々な情報をお届けしました。

最後に、本記事で解説した重要なポイントをまとめます。

ポイント

-

水筒の重曹つけおきは茶渋やコーヒー汚れに効果的

-

重曹は弱アルカリ性で酸性の汚れを中和して落とす

-

重曹には消臭効果もあり水筒の嫌な匂いにも有効

-

つけおきの基本はぬるま湯500mlに重曹小さじ1~2杯

-

つけおき時間は数時間から一晩が目安

-

洗浄後は重曹が残らないようしっかりすすぐことが大切

-

重曹の研磨作用で傷つくためこすり洗いは避ける

-

ステンレス水筒には使用できるがアルミ製には使用不可

-

パッキンは劣化の恐れがあるため長時間のつけ置きに注意

-

アルカリ性の水垢汚れには重曹の効果は限定的

-

水垢には酸性のクエン酸を使用するのが最適

-

発生した黒カビを重曹で落とすのは難しい

-

黒カビには酸素系漂白剤の使用を検討する

-

時間がない時はメラミンスポンジを振るだけでも洗浄可能

-

使用前に水筒の取扱説明書を確認するとより安心

水筒を長く清潔に使う秘訣は、汚れの性質を見極めた正しいお手入れにあります。

この記事でご紹介したように、酸性の茶渋やコーヒー汚れには弱アルカリ性の「重曹」を、アルカリ性の水垢には酸性の「クエン酸」をと、科学的に使い分けることが最も効果的です。

正しい濃度と温度でつけ置きし、こすらず優しく洗うだけで、水筒は見違えるようにきれいになります。

この知識があれば、もう頑固な汚れに悩む必要はありません。

ぜひ今日からこの簡単なお手入れを習慣に取り入れ、いつでも清潔な水筒で快適な毎日をお過ごしください。