ソトマグ

毎日使っている水筒ですが、「そろそろ寿命かな?」と感じつつも、いつが適切な捨て時なのか迷ってしまうことはありませんか。

愛着のあるものだとなおさら、判断が難しいものです。

この記事では、多くの方が悩む水筒を捨てるタイミングについて具体的なサインや目安を詳しく解説します。

サーモスや象印、スターバックスで人気の水筒の寿命に関する考え方から、安価なプラスチックの水筒の寿命、そして意外と知られていないステンレス水筒の捨て方まで幅広くカバーします。

さらに、大切な水筒をできるだけ長く使うためのコツや、水漏れを防ぐ消耗品パーツの定期的な交換の重要性にも触れていきますので、水筒の買い替え頻度にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

ポイント

- 水筒の寿命を示す具体的なサインがわかる

- 素材や人気メーカーごとの寿命の考え方を理解できる

- 水筒を一日でも長く使うための正しいお手入れ方法が学べる

- 自治体のルールに沿った適切な捨て方が身につく

水筒を捨てるタイミング?寿命を知らせるサイン

ソトマグ

- 保温・保冷力が落ちてきた

- 水筒の表面に水滴がつく

- 洗浄してもニオイが取れない

- サーモスや象印など人気な水筒の寿命

- プラスチックの水筒の寿命と特徴

- 水筒の買い替え頻度はどのくらい?

保温・保冷力が落ちてきた

水筒の買い替えを考えるべき最も分かりやすいサインは保温・保冷力の低下です。

以前と比べて「熱い飲み物がすぐに冷めてしまう」「冷たい飲み物に入れた氷がすぐに溶ける」と感じるようになったら、それは水筒の寿命が近いサインかもしれません。

特にステンレス製の水筒の多くは本体が二重構造になっており、その間を真空状態にすることで熱の移動を防ぐ「真空断熱構造」を採用しています。

しかし、落下などの衝撃で本体がへこんだり、目に見えないほどの小さな穴が開いたりするとこの真空層が損なわれてしまいます。

真空でなくなった空間に空気が入り込むことで断熱性能が著しく低下し、本来の保温・保冷力が発揮できなくなるのです。

保温・保冷力のチェック方法

性能が落ちたかどうかを手軽に確認する方法があります。

熱湯を水筒の中に入れ、数分待ってから本体の外側を触ってみてください。

もし本体が熱くなっている場合は真空断熱構造が壊れて熱が外に伝わっている証拠です。

この状態になったら買い替えを検討するのが良いでしょう。

水筒の表面に水滴がつく

冷たい飲み物を入れたときに水筒の表面に水滴がつく(結露する)ようになった場合も寿命のサインと考えられます。

前述の通り、正常な真空断熱構造の水筒は外気と飲み物の温度をしっかりと遮断するため、中の飲み物がどれだけ冷たくても表面が結露することはありません。

結露が起こるということは、内部の冷気が外側に伝わってしまっている証拠であり真空層の破損を意味します。

これは保温・保冷力が低下していることと同じ原因です。

使い始めの頃は結露しなかったのに最近になって結露するようになったと感じたら、水筒の機能が損なわれている可能性が非常に高いと言えるでしょう。

洗浄してもニオイが取れない

毎日しっかり洗浄しているにもかかわらず、水筒から嫌なニオイが取れなくなった場合も買い替えを検討すべきタイミングです。

これは衛生面で問題が生じている可能性があります。

ニオイの原因は主に雑菌の繁殖です。

水筒内部にはフッ素コートやセラミックコートなど汚れやニオイがつきにくい加工が施されていることが多いですが、長年の使用や硬いスポンジでの洗浄によってコーティングが剥がれてしまうことがあります。

剥がれた部分や目に見えない細かな傷に汚れが蓄積し、そこから雑菌が繁殖して頑固なニオイを発生させるのです。

ニオイは健康への影響も

酸素系漂白剤でつけ置き洗浄をしてもニオイが解消されない場合は、内部の劣化が進んでいると考えられます。

そのまま使い続けると飲み物の味や風味を損なうだけでなく、健康に影響を及ぼす可能性もゼロではありません。

衛生面を考慮し、早めに新しい水筒に交換することをおすすめします。

サーモスや象印など人気水筒の寿命

サーモスや象印といった人気メーカーのステンレス製水筒は、非常に丈夫で長持ちするイメージがあります。

しかし、これらのメーカーは「水筒の寿命は〇年です」といった具体的な耐久年数を設定していません。

その理由は、水筒の寿命が使用頻度、洗浄方法、保管状況、そして扱い方によって大きく左右されるためです。

例えば、毎日通勤で使い、時には落としてしまうことがある人と、週に一度ピクニックで使うだけの人とでは当然ながら劣化のスピードは異なります。

メーカーは「状態」での判断を推奨

メーカーの公式サイトなどでは年数で判断するのではなく、これまで解説してきたような「保温・保冷力の低下」や「破損」「部品の劣化」といった水筒の状態を見て買い替えを判断することを推奨しています。

どれだけ高品質な製品であっても、使い方次第で寿命は変わるということを理解しておきましょう。

プラスチックの水筒の寿命と特徴

軽量でデザインが豊富なプラスチック製の水筒は特に子ども用やお弁当用として人気ですが、ステンレス製に比べて寿命は短い傾向にあります。

一般的に約1年〜数年が買い替えの目安とされています。

プラスチックは素材の特性上、ステンレスよりも傷がつきやすく、その傷に汚れや雑菌が溜まりやすいというデメリットがあります。

また、お茶やジュースなどのニオイや色が移りやすいのも特徴です。

以下のようなサインが見られたら、交換を検討しましょう。

注意ポイント

- 本体が変色したり、黄ばんできた

- 洗っても飲み物のニオイが取れない

- 細かい傷が目立つようになった

- 本体にひび割れや亀裂が入った

ステンレス製とプラスチック製の比較

| 項目 | ステンレス製 | プラスチック製 |

|---|---|---|

| 寿命の目安 | 状態による(数年〜) | 1年〜数年程度 |

| メリット | 保温・保冷力が高い、丈夫で傷つきにくい | 軽量、安価、デザインが豊富 |

| デメリット | 重い、衝撃で性能が劣化する可能性がある | 保温・保冷力がない、傷やニオイがつきやすい |

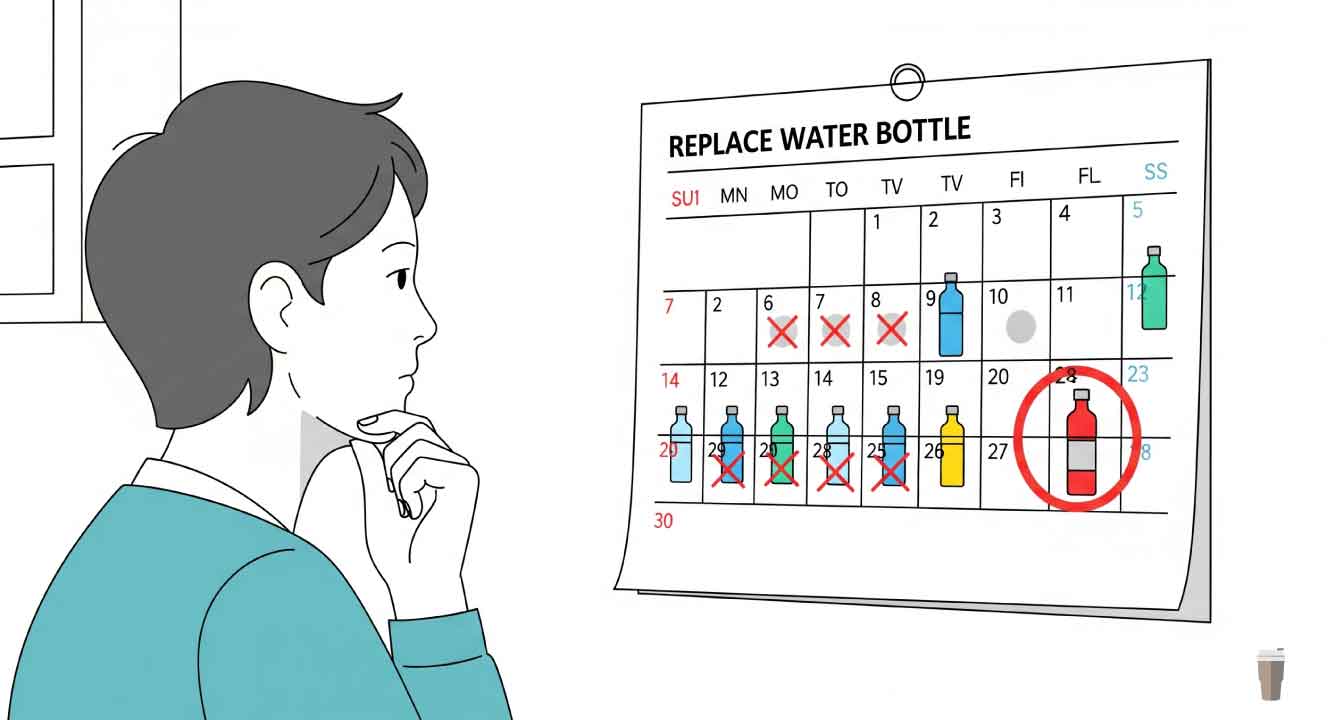

水筒の買い替え頻度はどのくらい?

ソトマグ

結局のところ「水筒を何年ごとに買い替えるべきか」という問いに対する絶対的な答えはありません。

水筒の寿命は使用状況に大きく依存するため、年数で一律に決めるのではなく水筒の状態を見て判断するのが最も合理的です。

とはいえ、一つの目安として、衛生面を特に考慮したい子ども用の水筒は1〜2年、大人が丁寧に使っている場合でも3〜5年程度で一度、性能や内部の状態を詳しくチェックしてみるのがおすすめです。

もし特に問題がなければ使い続けて問題ありませんが、少しでも劣化のサインが見られたら安全と衛生のために買い替えを検討しましょう。

「まだ使えるのにもったいない」と感じるかもしれませんが、例えば2,000円の水筒を1年間(約240日出勤)使った場合、1日あたりのコストは10円以下です。

衛生面や飲み物をおいしく飲むという快適性を考えれば、適切なタイミングでの買い替えは決して無駄な出費ではないと言えるでしょう。

後悔しない水筒の捨てるタイミングと方法

ソトマグ

- 水筒を長持ちさせる3つのコツ

- 消耗品パーツは定期的な交換が必須

- やってはいけない!水筒のNGな使い方

- ステンレス水筒の正しい捨て方

- 適切な水筒の捨てるタイミングまとめ

水筒を長持ちさせる3つのコツ

ソトマグ

適切なタイミングで捨てることも大切ですが、せっかく購入した水筒はできるだけ長く使いたいものです。

ここでは、水筒の寿命を延ばすための3つの基本的なコツをご紹介します。

1. 衝撃を避けて丁寧に扱う

水筒の寿命を縮める最大の原因は衝撃です。

落下させたり硬いものにぶつけたりすると、本体がへこんで真空断熱層が破損し、保温・保冷性能が失われてしまいます。

持ち運ぶ際は衝撃を和らげる効果のある水筒カバーやポーチに入れるのがおすすめです。

2. 入れる飲み物に注意する

水筒の内部コーティングを傷めないためにも入れる飲み物には注意が必要です。

特にスポーツドリンクや果汁飲料・乳製品は酸や塩分によって内部の金属が腐食(サビ)する原因となることがあります。

これらの飲み物を入れたい場合は必ず「スポーツドリンク対応」と明記された水筒を選びましょう。

3. 正しいお手入れを徹底する

使用後はできるだけ早く洗浄し、十分に乾燥させることが雑菌の繁殖を防ぎ、長持ちに繋がります。

洗浄する際は内部を傷つけないよう柔らかいスポンジを使用し、食器用の中性洗剤で洗いましょう。

頑固な茶渋などには酸素系漂白剤を使用するのが効果的です。

消耗品パーツは定期的な交換が必須

ソトマグ

「水筒から飲み物が漏れるようになった」と感じたとき、すぐに本体の寿命だと判断して捨ててしまうのは早計かもしれません。

水漏れの最も一般的な原因はフタに使われているパッキンの劣化です。

パッキンはシリコーンゴム製が多く、毎日の開け閉めや洗浄によって少しずつ摩耗したり硬くなったりします。

弾力性が失われると密閉性が下がり、隙間から飲み物が漏れてしまうのです。

パッキンは消耗品であり、多くのメーカーが1年程度での交換を推奨しています。

まずはパッキンの交換を試そう

水漏れが始まったらまずはパッキンを交換してみてください。

メーカーの公式サイトや家電量販店などで、お使いの水筒の型番に合った交換用パーツを購入できます。

水筒本体の底面に記載されている「JNR-500」のような型番を確認してから探しましょう。

パッキンを交換するだけで水漏れが解決し、水筒をさらに長く使えるケースは非常に多いです。

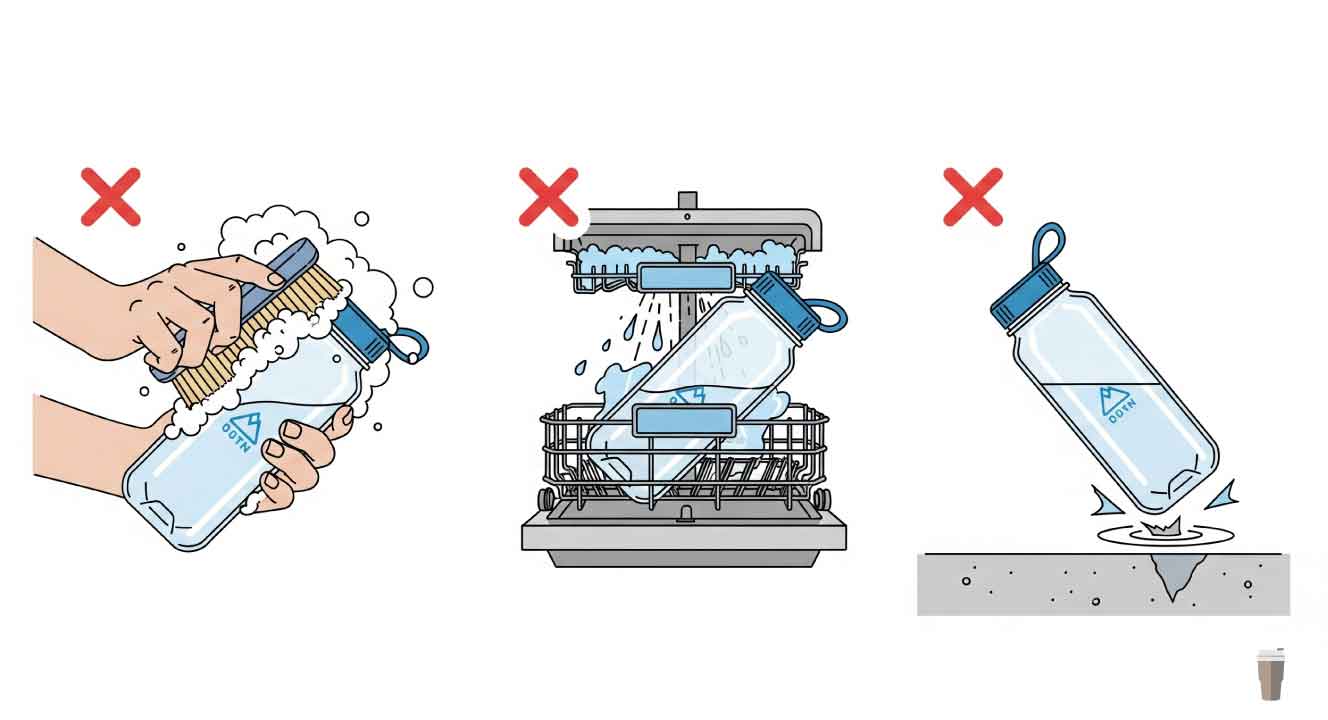

やってはいけない!水筒のNGな使い方

ソトマグ

良かれと思ってやっているお手入れが、実は水筒の寿命を縮めている可能性があります。

以下に挙げるNGな使い方を避けるだけで、水筒をより長く大切に使うことができます。

水筒の寿命を縮める主なNG行為

- 塩素系漂白剤の使用:サビの原因となるため絶対に使用しないでください。漂白剤は必ず「酸素系」を選びましょう。

- メラミンスポンジや硬いたわしで洗う:研磨作用により、内部のコーティングを傷つけ、サビや汚れが付着する原因になります。

- 食器洗い乾燥機の使用:メーカーが「食洗機対応」と明記していない限り、高温によって部品の変形や塗装の剥がれを引き起こす可能性があります。

- 底の保護シールを剥がす:水筒の底に貼られている丸いシールは、真空処理をした部分を保護するための重要な部品です。剥がしてしまうと、保温・保冷性能が失われることがあります。

ソトマグ

水筒を捨てると決めたら、次は正しい方法で処分する必要があります。

ステンレス製の水筒は一般的に「不燃ごみ」または「金属ごみ」として分類されますが、自治体によってルールが異なるため注意が必要です。

処分する際は、基本的に本体とフタ・パッキンを分別します。

- 本体(ステンレス製):金属ごみ、または不燃ごみ

- フタや飲み口(プラスチック製):可燃ごみ、または不燃ごみ(プラスチックの分別ルールによる)

- パッキン(シリコーンゴム製):可燃ごみ、または不燃ごみ

最も重要なのは、お住まいの自治体のホームページやごみ分別アプリなどで正しい分別方法を確認することです。

「小型家電」として扱われる場合もあるため、自己判断で捨てずに必ずルールに従いましょう。

メーカーによる回収サービスも

近年、サーモスなどのメーカーは環境への配慮から使用済みステンレス製ボトルの回収サービスを行っています。

ブランドを問わず回収している場合もあり、直営店に持ち込むと割引クーポンがもらえるなどの特典があることも。

これも一つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。

適切な水筒の捨てるタイミングまとめ

ポイント

- 保温保冷力が明らかに落ちたと感じたとき

- 冷たい飲み物で本体の表面が結露するようになったとき

- 酸素系漂白剤で洗浄してもニオイが取れないとき

- 本体に大きなへこみや破損、サビが発生したとき

- メーカーは具体的な年数ではなく状態で寿命を判断するよう推奨している

- プラスチック製の水筒は傷や変色、ひび割れが交換のサイン

- 買い替え頻度は年数で決めず劣化の状態で判断するのが基本

- 水筒を長持ちさせるには衝撃を避け丁寧に扱うことが最も重要

- スポーツドリンクなど対応していない飲み物を入れるのは避ける

- お手入れに塩素系漂白剤やメラミンスポンジは絶対に使わない

- 水漏れの原因は本体ではなくパッキンの劣化であることが多い

- パッキンは消耗品と考え1年を目安に点検や交換を行う

- 水筒の底に貼られている保護シールは剥がさない

- 捨てる際は本体とフタを分別し自治体のルールに従う

- メーカーが実施しているリサイクル回収サービスを利用するのも良い方法

今回は水筒を捨てるタイミングについて、保温力の低下やニオイといった具体的な寿命のサインから、長持ちさせるコツ、そして正しい捨て方まで網羅的に解説しました。

水漏れはパッキンの交換で解決することも多いため、すぐに諦めずに一度チェックしてみるのがおすすめです。

日頃から衝撃を避け、正しいお手入れを心がけるだけで、水筒の寿命は大きく変わります。

この記事が、お手持ちの水筒の状態を見極め、適切なタイミングで買い替えるための判断材料となれば幸いです。

愛着のある水筒を安全に、そして最大限長く活用するための一助となれば嬉しいです。