ソトマグ

いつも使っているお気に入りの水筒。

底をふと覗き込んだとき、「あれ? 何か白いぶつぶつができてる…」「黒い点々が…もしかしてカビ?」と不安になった経験はありませんか?

触ってみるとザラザラしたり、落ちにくい赤サビのような斑点だったりすると、本当に焦りますよね。

ステンレス製の水筒は丈夫で錆びないはずなのに、なぜこんな汚れがついてしまうのか。

そして何より、このまま使い続けて人体への影響はないのか…気になりますよね。

特に水筒の底のぶつぶつは、毎日飲み物を入れるたびに「大丈夫かな」と心配になってしまうものです。

この記事では、そんな水筒の底にできるぶつぶつの正体から、それぞれの原因、そしてクエン酸や重曹を使った安全な落とし方、さらには放置した場合の深刻な健康リスクまで、私が調べた情報を詳しく解説していきますね。

ポイント

- 水筒の底のぶつぶつの正体を3つの色で診断

- 汚れの種類に合わせた安全な掃除と洗浄方法

- ぶつぶつやサビが人体に及ぼす本当のリスク

- 水筒を安全に使い続けるための交換の目安

水筒の底のぶつぶつのその正体とは?

水筒の底に見える「ぶつぶつ」や「ザラザラ」は、実はどれも同じものではありません。

その色や質感によって、正体は大きく3つに分けられるんです。

まずは、ご自分の水筒がどれに当てはまるか、ここで一緒に診断してみましょう。

白いぶつぶつの正体は水垢

ソトマグ

まず、底が白っぽくザラザラしている場合、その正体は「水垢(みずあか)」である可能性が非常に高いです。

これは、私たちが普段使っている水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分が、水筒内部で水分が蒸発するときに結晶化して、ステンレス表面に固く付着したものです。

汚れというよりは、ミネラルの塊ですね。

水垢自体は、もともと水道水に含まれる成分なので、少量であれば人体への影響はほとんどないとされています。

ただ、放置するとどんどん固く、厚くなって、石のようにこびりついてしまいます。

こうなると、普通のスポンジ洗いではまったく太刀打ちできなくなってしまいます。

さらに厄介なのは、このザラザラした水垢の表面は、茶渋や他の汚れが付着しやすくなる「足場」にもなってしまうこと。

衛生的に保つためにも、早めの対処がおすすめです。

赤サビや茶色の斑点の正体は何?

ソトマグ

次に、赤色や茶色の小さな斑点が見える場合。

これは残念ながら「赤サビ」です。

「え、ステンレスって錆びないんじゃないの?」と思うかもしれませんが、厳密には「錆びにくい」だけで、特定の条件が揃えば錆びてしまうんです。

ステンレスが錆びにくいのは、表面に「不動態皮膜(ふどうたいひまく)」と呼ばれる、目に見えない非常に薄い保護バリア(酸化クロムの膜)を自動的に作っているからです。

このバリアが、内部の鉄が水や酸素と反応するのを防いでくれています。

つまり、サビが出たということは、この大切なバリアが何らかの理由で「破壊された」か「機能していない」というサインなんです。

もらいサビとは?

原因として意外と多いのが「もらいサビ」です。これは水筒本体ではなく、外部から付着した鉄分が原因で発生するサビです。

- 水道水に微量に含まれる鉄粉(特に古い水道管など)

- 鉄製のたわしで洗ってしまった(キズもつくので厳禁です!)

- シンク内で包丁や空き缶など、他の鉄製品と長時間接触していた

これらの鉄分がステンレス表面に付着し、その鉄分が先に錆びることで、まるでサビが「移った」ように見える現象ですね。

これを放置すると、もらいサビを起点にしてステンレス本体の不動態皮膜まで破壊され、本体の腐食が始まってしまうこともあります。

内部のキズによるサビ

もう一つの深刻な原因は、水筒内部についた「キズ」です。

研磨剤入りのスポンジやクレンザー、金属たわしなどでゴシゴシ洗うと、不動態皮膜が物理的に削り取られてしまいます。

キズついた部分は保護膜を失うだけでなく、その微細な溝に汚れや水分が溜まりやすくなるため、そこから集中的に腐食(サビ)が始まってしまうんですね。

これが「赤サビ」のぶつぶつの正体になることが多いです。

黒い汚れの正体は茶渋やカビ

黒色や褐色の汚れが見られる場合は、2つの可能性が考えられます。

茶渋の原因

一つは「茶渋」です。

お茶やコーヒーに含まれるタンニン、ポリフェノールといった成分が、ステンレス表面に付着・蓄積して黒っぽく(褐色に)変色したものです。

これは主に見た目と、飲み物の風味を損ねるという衛生上の問題ですね。

蓄積すると、次に紹介するカビの栄養源にもなってしまいます。

カビの原因と見分け方

もう一つ、最も注意が必要なのが「カビ」です。

黒い斑点状で、触ると「ぬめり」を伴うこともあります。

カビは「水分」「栄養(飲み物の残りカスや茶渋)」「適度な温度」が揃うと、あっという間に繁殖します。

- 洗浄が不十分で、飲み物の成分が残っていた

- 洗った後に、内部を完全に乾燥させていなかった

- パッキンを外さずに洗っていた

これらが原因で発生することが多いです。

カビは胞子を放出し、アレルギーの原因になったり、体調不良を引き起こしたりする可能性もあるため、衛生的にも良くありません。

見つけたらすぐに対処が必要ですね。

水筒の底のぶつぶつの安全な対処法

ソトマグ

ぶつぶつの正体がわかったところで、次は具体的な掃除方法です。

汚れにはそれぞれ「化学的な性質」があり、それに応じた洗剤を使うのが鉄則です。

「アルカリ性の汚れには酸性の洗剤」を、「酸性の汚れにはアルカリ性の洗剤」を使い、化学の力で中和・分解して落とします。

間違った道具(研磨剤など)を使うと、逆に水筒を傷つけて寿命を縮めてしまうので注意しましょう!

洗浄前の重要チェックリスト

- パッキンは必ず外す: 蓋や中せんのパッキンは汚れの温床です。必ず本体から外し、個別に洗浄してください。

- つけ置き中は蓋をしない: クエン酸や酸素系漂白剤はガスが発生します。密閉すると内圧が上がって蓋が飛んだり、本体が破損したりする危険があります。

- NG道具の確認: 金属たわし、クレンザー、研磨剤入りスポンジは、内部にキズをつけるため絶対に使用禁止です。

汚れ別の対応は、この表を参考にしてみてください。

| 汚れの種類(ぶつぶつ) | 見た目・特徴 | 化学的性質 | 推奨される洗剤 | NGな洗剤・道具 |

|---|---|---|---|---|

| 水垢 | 白色の固着物、ザラザラ | アルカリ性(ミネラル) | クエン酸、食酢 | 研磨剤、塩素系漂白剤 |

| 赤サビ | 赤色・茶色の斑点 | アルカリ性(ミネラル) | クエン酸、食酢 | 研磨剤、塩素系漂白剤 |

| 茶渋・カビ | 褐色・黒色の汚れ、ぬめり | 酸性(有機物) | 重曹、酸素系漂白剤 | 研磨剤、塩素系漂白剤 |

水垢の落とし方にはクエン酸が有効

水垢(炭酸カルシウムなど)はアルカリ性の汚れです。

そのため、反対の性質を持つ「酸性」のクエン酸を使うと、化学的に中和されて、あの固いザラザラが柔らかくなり、スルッと落ちやすくなります。

ポイント

- 水筒にぬるま湯(40〜50℃くらいが効果的)を入れます。

- クエン酸を入れます。(お湯1リットルに対し大さじ1杯程度が目安です)

- 蓋は絶対にせず、そのまま30分〜1時間ほど放置します。(汚れがひどい場合は3時間程度つけ置きしてもOKです)

- 時間が経ったらお湯を捨て、柄付きの柔らかいスポンジで内部を優しく洗います。汚れがふやけて落ちやすくなっています。

- 洗剤成分やニオイが残らないよう、流水でよーくすすぎます。

食酢での代用について

クエン酸がご家庭にない場合は、食酢(穀物酢など)でも代用できます。

その場合はお湯の10%くらいの量(500mlの水筒なら酢50ml)を目安に入れてみてください。

ただ、ご存知の通り、お酢は特有のニオイが残りやすいです。

すすぎを念入りにする必要があるので、個人的にはニオイのないクエン酸の方が使いやすいかなと思います。

茶渋やカビには重曹・酸素系漂白剤

ソトマグ

茶渋(タンニン)やカビなどの有機的な汚れは酸性の汚れです。

こちらはアルカリ性の「重曹」や「酸素系漂白剤(オキシクリーンなど)」の出番ですね。

アルカリの力で、こびりついた汚れを分解・発泡させて浮かび上がらせます。

ポイント

- 水筒にぬるま湯(50℃くらい)を入れます。

- 重曹(お湯500mlに大さじ1程度)か、酸素系漂白剤(お湯500mlに小さじ1程度)を溶かします。

- こちらも蓋はせず、30分ほど放置します。酸素系漂白剤は発泡するので、吹きこぼれに注意してください。

- 時間が経ったらお湯を捨て、柔らかいスポンジやブラシで内部を洗い、流水でよくすすぎます。

【最重要】重曹の使い方に注意!

重曹は掃除アイテムとして万能なイメージがありますが、粉末のままスポンジにつけて「研磨剤(クレンザー)」として使うのはNGです。

重曹の粒子は柔らかいとはいえ、ステンレス内部に細かなキズをつけてしまいます。

キズはサビの元になるため、水筒に使う場合は必ずお湯に溶かし、「つけ置き」で使用してくださいね。

赤サビはクエン酸や酢で除去

赤サビ(酸化鉄)もアルカリ性の汚れに分類されるので、水垢と同じくクエン酸や食酢が有効です。

「もらいサビ」程度の軽いものであれば、クエン酸のつけ置きでキレイに落ちることが多いです。

手順は水垢の時と同じで大丈夫ですよ。

サビが落ちたら、不動態皮膜が再生するように、しっかり洗って完全に乾燥させることが大切です。

落ちないサビの注意点

ただし、これで落ちない場合や、掃除してもすぐに同じ場所からサビが再発する場合は注意が必要です。

それは「もらいサビ」ではなく、ステンレス本体が腐食している(孔食=ピンホール状のサビ)可能性があります。

この状態は、次に説明する重大なリスクに直結するため、残念ながらその水筒の寿命かもしれません…

パッキンのカビも忘れずに

水筒本体がキレイになっても、蓋の「ゴムパッキン」を忘れてはいけません。

ここは溝が深くて乾きにくく、飲み物のカスも溜まりやすいため、カビが最も繁殖しやすい場所です。

パッキンの正しい洗い方

洗浄するときは必ず本体からパッキンを取り外し、ボウルなどの別容器でつけ置きするのがおすすめです。

パッキンについた頑固な黒カビには、酸素系漂白剤のつけ置きが最も効果的です。

本体と一緒につけ置きすると、ゴムが劣化する可能性もあるので、分けた方が安心ですね。

ステンレス本体には厳禁の「塩素系漂白剤」も、取り外したパッキン単体には使用可能な場合がありますが、素材(シリコンなど)の劣化を早める可能性もゼロではありません。

まずは酸素系漂白剤を試すことを推奨します。

塩素系漂白剤がNGな理由

ソトマグ

ここで、水筒掃除において絶対にやってはいけないNG行動について、改めて詳しくお伝えします。

それは「塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)」の使用です。

【警告】ステンレス水筒に塩素系は厳禁!

塩素系漂白剤に含まれる強力な塩素イオンは、ステンレスを守っている「不動態皮膜」を局所的に、かつ強力に破壊してしまいます。

これは一発でサビや腐食、最悪の場合は水筒に「穴が開く(孔食)」原因になります。

「ちょっとだけなら」というのもNGです。

一瞬でも触れさせないでください。

「カビキラー」なども同じ塩素系です。

パッキン単体やプラスチック製の水筒には使えることもありますが、ステンレス本体には絶対に使わないでください!

他のNGな洗い方

塩素系漂白剤のほか、以下の洗い方もステンレス水筒の寿命を縮めます。

- 金属たわし、クレンザー、研磨剤スポンジ: メラミンスポンジも研磨剤の一種です。これらはすべて、表面に細かいキズをつけ、サビの温床を作ります。洗浄は必ず、食器用中性洗剤と柔らかい柄付きスポンジで行いましょう。

- 食洗機、煮沸消毒: メーカーが「食洗機対応」と明記していない限り、高温や高水圧で変形や塗装剥がれ、内部の真空構造が破損する恐れがあります。

サビは飲んでも大丈夫?人体への影響

「もし赤サビを飲んでしまったら?」と心配になるかもしれません。

サビの主成分である酸化鉄は、「三二酸化鉄」などの名称で古くから食品添加物(着色料)として認可されているものもあり、微量であれば直ちに深刻な健康被害が出る可能性は低いとされています。

しかし、これは「安全」という意味ではありません。

問題はサビそのものの毒性ではなく、「水筒の保護機能(不動態皮膜)が失われている」という重大なサインであることです。

サビが発生した状態を放置すると、サビがさらに広がるだけでなく、その腐食した部分が「入り口」となって、次に説明する最も深刻な健康リスクを引き起こす可能性があるんです。

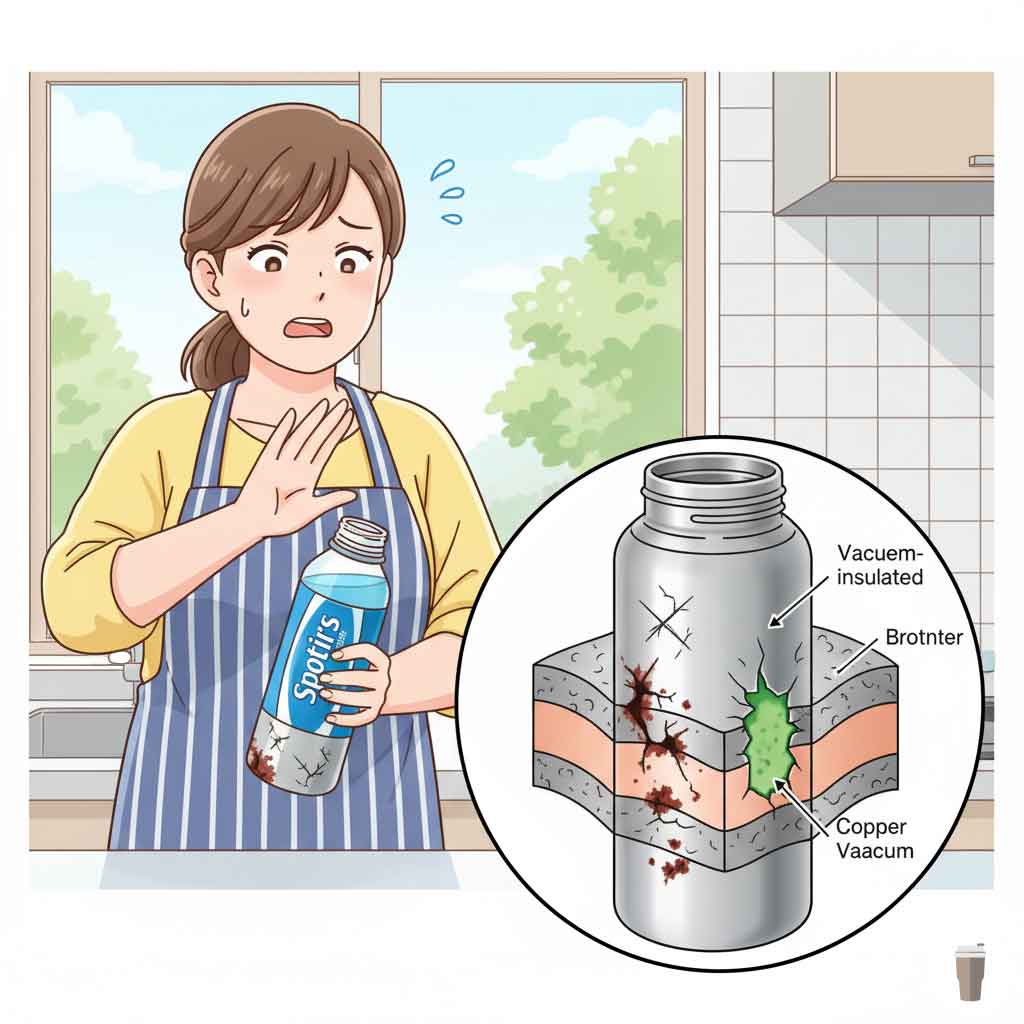

キズとスポーツドリンクの危険性

ソトマグ

これが、水筒を使う上で私が一番知ってほしい、最も重大な健康リスクです。

もし水筒の内部にサビやキズがある状態で、スポーツドリンクや果汁飲料、炭酸飲料、酢飲料などの「酸性飲料」を入れると、非常に危険な事態を招く可能性があります。

重金属溶出のメカニズム

多くのステンレス水筒は、高い保温・保冷機能のために「真空二重構造」になっています。

そして、その内部構造には、熱伝導を遮断する目的などで銅(どう)が使われている場合があります。

通常、飲み物がこの銅に触れることは絶対にありません。しかし…

- 洗浄時のキズや、落とした衝撃、あるいはサビ(腐食)によって、水筒内部のステンレス層に深いキズや破損が生じます。

- その破損箇所から、酸性飲料(電解質を多く含む)が、本来触れるはずのない内部の保温構造部分まで染み込みます。

- 酸性飲料が「電解液」のような役割を果たし、内部構造に使用されている銅(Cu)などの重金属を化学的に溶出させてしまうのです。

実際の健康被害(銅中毒)

この溶け出した高濃度の重金属が飲み物の中に混入し、それを飲むことで、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐といった「金属中毒(銅中毒)」を引き起こす恐れがあります。

これは「かもしれない」という話ではなく、実際に全国の自治体や厚生労働省から公式に警告されている事例です。

【最大の危険】キズ・サビ + 酸性飲料

「水筒の底にキズやサビ(ぶ_bu)がある状態」で、「スポーツドリンクや酸性飲料を入れる」行為は、重金属中毒を引き起こす可能性のある、非常に危険な組み合わせです。

心当たりがある場合は、直ちに酸性飲料の使用を中止してください。

水筒の底のぶつぶつが取れない!交換の目安

水筒の底のぶつぶつは、単なる汚れではなく、その水筒の「衛生的」、あるいは「安全上」の重要なサインです。

白い水垢や初期の茶渋は、この記事で紹介したクエン酸や酸素系漂白剤による定期的な掃除で対応できます。

しかし、以下の兆候が見られた場合は、重大な事故が起こる前に、安全のために水筒自体の交換を強くおすすめします。

【水筒の交換を検討するサイン】

- クエン酸で掃除しても、赤サビがすぐに再発する(=本体が腐食している証拠)

- 内部に明らかに深いキズや、引っかき傷がある(=重金属溶出のリスク)

- 内部のフッ素コーティングなどが広範囲に剥がれている(=同上)

- 水筒本体を落としたり、強くぶつけたりして凹みがある(=内部の真空層や溶接部が破損している可能性)

- パッキンを漂白しても黒カビが落ちない、または変形・破損している

水筒も毎日使う消耗品です。

「水筒の底のぶつぶつ」が、もしサビやキズによるもので、洗浄しても改善しない場合は、深刻な健康リスクを避けるためにも、新しいものに買い替えることを賢明な判断かなと思います。

この記事で紹介した洗浄方法や健康リスクに関する情報は、あくまで一般的な目安です。

ご自身の水筒の取り扱いについては、必ずメーカーの取扱説明書(公式サイトなど)を確認し、判断に迷う場合はメーカーのお客様相談室や専門家にご相談くださいね。

水筒の底のぶつぶつについて、詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?

単なる汚れに見える白い水垢や茶渋は、クエン酸や酸素系漂白剤でのつけ置きで安全に落とせることが多いです。

しかし、最も注意すべきは「赤サビ」や「キズ」です。

これらを放置したままスポーツドリンクなどの酸性飲料を入れると、重金属が溶け出す深刻な健康リスクに直結します。

「ぶつぶつ」は、水筒の健康状態を示す大切なサインなんですね。

この記事で紹介した洗浄方法や交換の目安を参考に、日々のメンテナンスを見直してみてください。

正しく安全にケアして、安心できるドリンクライフを楽しんでいきましょう!